22.ma LECTIO DEGASPERIANA

Gianfranco Astori

Nessuna figura - eccetto quella di Cavour - può essere accostata al ruolo che De Gasperi ebbe nella costruzione dell’Italia contemporanea.

A lui, insieme a Luigi Einaudi - primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento - sarebbe toccato delineare la grammatica delle istituzioni della nuova democrazia.

Protagonista indiscusso nella ricostruzione morale e materiale del Paese, De Gasperi lo fu potendosi avvalere del partito che aveva fondato, la Democrazia cristiana.

Dopo la ubriacatura dittatoriale mascherata da nazionalismo in cui era caduta l’Italia, lo statista trentino si trovò ad avviare un nuovo ciclo della storia nazionale ed europea, con un assillo: unire il Paese, dopo una guerra che aveva profondamente diviso i territori e lacerato la sua gente, con la vicenda della cosiddetta Repubblica di Salò e, infine, con il calvario della revisione dei confini - quelli ottenuti con il conflitto 1915-18 - in conseguenza delle avventure belliche fasciste.

E far sì che in Europa prevalesse il criterio di collaborazione su quello di potenza e dominio. Si trovò a guidare il Paese nel momento più difficile: subire un Trattato di pace alla fine di una guerra sconsiderata, dagli effetti feroci. Trasformare un Paese impaurito e arretrato in una nazione moderna e, finalmente, autorevole, con la scelta repubblicana in cui l’Italia trovò stabilità.

Un partito - divisivo per definizione - poteva pretendere di unire l’Italia? La missione che egli si proponeva era quella di costruire una democrazia autentica e partecipata, garantendo le libertà: le scelte del partito, le scelte del governo, erano univoche nel perseguire questa direzione.

La infondatezza della pretesa antinomia tra il De Gasperi Presidente del Consiglio e il De Gasperi leader della Democrazia cristiana è evidente. La grandezza di De Gasperi si misura anzitutto proprio sulla sua capacità di reggere la tensione tra la parte e l’intero, tra la Dc e l’Italia, entrambe sottoposte a sollecitazioni enormi.

La Repubblica e la Costituzione avevano bisogno di tutti, mentre la stabilità di governo vedeva protagonista il partito: la Democrazia cristiana. Fu De Gasperi a insistere che la scelta tra Monarchia e Repubblica fosse lasciata al popolo e non, invece, a una assemblea di eletti. Fu il voto degli italiani a tracciare il destino del Paese e del nuovo partito.

II 2 giugno 1946, nelle elezioni per eleggere l’Assemblea costituente, la Dc, conquistando il 32,5% dei voti, fu il primo partito e tale rimase sino alla sua dissoluzione. Nel 1948 i voti della Democrazia cristiana furono il 48,5%, i seggi tra Camera e Senato 436 su 811.

Il partito era chiamato a corrispondere ad un’enorme attesa popolare, di pane, di lavoro, di libertà, di pace. L’orizzonte di De Gasperi è riassunto nelle espressioni: libertà politica, giustizia sociale, pace. Il «trinomio» che indica nel suo discorso del novembre 1948, alle «Grandes Conférences Catholiques» di Bruxelles, su «Le basi morali della democrazia». Sono passaggi affatto facili e lo cogliamo nelle politiche che persegue, con una perspicua capacità di comprensione dei condizionamenti in cui esercita la sua azione.

Nella memoria collettiva più recente, a trent’anni dalla sua fine, la Democrazia cristiana viene percepita come un soggetto dalla identità vaga, un soggetto orfano, indecifrabile, da rimpiangere genericamente o da rimuovere. Riappropriarsi del lascito degasperiano significa confrontarsi con la storia d’Europa, riandando ai passaggi del partito di ispirazione cristiana più importante del Novecento europeo.

A cosa serviva un partito con protagonista il mondo cattolico?

Fin dal 1940 lo statista trentino sapeva che i cattolici avrebbero dovuto tenersi pronti. Non immaginava, certo, per se stesso, quello che sarebbe stato il suo ruolo nell’Italia liberata. Padre austero ed esigente di questa creatura politica, la biografia degasperiana si confonde con le scelte e le note caratteristiche del nuovo partito. Una creatura che veniva dalle contraddizioni del mondo cattolico durante la dittatura fascista e, contemporaneamente, dalla maturazione avvenuta in esso, che avrebbe fatto crescere, nello stesso periodo, quel nesso inscindibile tra democrazia e libertà che avrebbe caratterizzato la sua azione.

La Dc fu «un partito inatteso». La sua affermazione nel 1946 suscitò in molti opinionisti un moto di sorpresa che si trasformò spesso nel fastidio derivante dalla incomprensione del fenomeno presente nel Paese profondo, che, per guardare con speranza al futuro, non poteva attingere che ad antiche virtù morali e 3 religiose.

Uno stupore e un fastidio che rivelavano il senso di alterità - sarebbe durato a lungo - di un ceto intellettuale e dirigente nei confronti del Paese reale. Caduto il riferimento della monarchia - fu Vincenzo Arangio-Ruiz a dichiarare al congresso di Bari delle forze antifasciste, nel gennaio 1944, che “il patto fra re e popolo ha perduto il suo vigore e vale, invece, il principio che ogni potere venuto dal popolo al popolo ritorni” -, restava la autorità morale della Chiesa alla quale guardare.

Un identico stupore si manifestò anche tra i vertici della Chiesa. In Vaticano non si aspettavano un così forte risveglio popolare sotto il simbolo scudocrociato. La Dc fu un partito “nuovo”, in discontinuità rispetto alla tradizione murriana e a quella popolare, pur assumendone taluni caratteri. Fu il frutto di un incontro e della valorizzazione di numerosi modi con cui importanti settori della vita Italiana avevano subito, vissuto, avversato il fascismo. Fu la convergenza della rete di Giuseppe Spataro dei vecchi Popolari coi gruppi cattolici giovanili antifascisti (o dalle sensibilità afasciste), a partire dal gruppo di Milano raccolto intorno al movimento neoguelfo di Piero Malvestiti e Gioacchino Malavasi, questi ultimi tra i patrioti cattolici che, insieme a De Gasperi, conobbero le carceri della dittatura. Fu la ricongiunzione con il Vento del Nord portato dai cattolici che avevano fatto la Resistenza.

La Democrazia Cristiana non ebbe un solo luogo di nascita: in molte contrade d’Italia era maturata la consapevolezza del baratro che si apriva dopo la fallimentare esperienza del fascismo. Fu l’effetto di un movimento che si fece progressivamente largo, assumendo le aspirazioni di un Paese che voleva voltare pagina, assumendo un proprio peculiare modello.

La Dc fu strumento di questa speranza e De Gasperi, capace di intuito e determinazione, colui che la incarnò. La storia della Dc è la storia dell’incontro tra la maturità politica di un uomo «antico», nato nel contesto di un cattolicesimo sociale plurinazionale e protagonista in esperienze di liberalismo parlamentare, e una società la quale, crollata la mitologia di regime, si ritrovava orfana di riferimenti politici.

La Democrazia Cristiana prese gradualmente coscienza, sotto la guida del leader trentino, di essere un partito «costituente» la nuova democrazia italiana, chiamato a farsi carico del governo della nazione. E fu De Gasperi, dopo la vittoria alle elezioni del 1948 a impedire a un partito giovane e impaziente un errore strategico, optando per il rafforzamento della base di governo in senso pluripartitico, evitando di riproporre, sia pure in un contesto democratico, l’esperienza fascista di sovrapposizione del partito allo Stato, meglio, alla Repubblica.

Fu in quel momento che la Democrazia cristiana prese coscienza che il rapporto tra il partito e lo Stato sarebbe stato il saggio della sua maturità politica, del suo essere “partito nazionale”, del salto di qualità richiesto ai partiti che intendevano candidarsi a guidare il Paese dalla Costituzione della Repubblica. Percy Allum, lo studioso britannico di scienze sociali - non particolarmente bendisposto verso la Dc - notava come De Gasperi avesse concepito il partito, fin dall’inizio, come “partito di 4 governo”.

Sintetizzava nella definizione, insieme, il superamento dello stato di minorità vissuto a lungo dalla larga parte del mondo cattolico italiano sino all’avvento del fascismo - con le problematiche che avevano caratterizzato la presenza delle masse cattoliche sul terreno socio-economico e su quello politico - e il ruolo storico che si accingeva ad assumere.

Emergevano le vetustà del criterio di confronto che una parte importante della classe dirigente italiana pre-fascista intendeva usare nella nuova fase, ispirandosi a categorie tramontate. La Dc seppe, sempre più, essere partito capace di assumere cause non di parte bensì di interesse nazionale. Il nome Democrazia cristiana fu adottato da De Gasperi nella faticosa fase di avvio del CLN: consentiva di legittimare esplicitamente l’ispirazione religiosa per la prima volta, accanto a quella di altre forze democratiche.

In un articolo pubblicato con lo pseudonimo di Demofilo nel 1944 raccontò: “La liberazione dal fascismo appariva ancora molto remota e nessun partito, vecchio o nuovo, si era ancora costituito, quando nel Comitato centrale antifascista sorse l’idea di chiamarsi «Democrazie Unite»: democrazia liberale, democrazia socialista e… che cosa potevamo essere noi, se non la democrazia cristiana?”.

È stata esperienza diffusa quella per cui, tra il popolo minuto, la Dc sia stata indicata a lungo semplicemente come «la democrazia». Si votava per «la democrazia», senza altri aggettivi. Tutti gli altri erano fin dal nome “partiti”. La Dc si distingueva anche per il nome. Nel nome comune di “democrazia”, una missione. La Dc di De Gasperi, per questo, fu più di un partito. Il leader trentino si trovò a guidare un processo in divenire.

Molta della sua classe dirigente praticò l’apprendistato in Assemblea Costituente, nella stesura della Carta fondamentale, accanto alla pratica democratica sul terreno, nella mobilitazione nei territori. Per alcuni, per molti giovani, era stata l’esperienza della Resistenza, con esponenti che sarebbero stati di primo piano come Taviani, Dossetti, Zaccagnini, a essere decisiva.

L’equilibrio politico durante la transizione successiva all’8 settembre 1943, risiedeva, come noto, nel CLN, e fu l’esarchia dei sei partiti, fino alle elezioni del ‘48, il centro del sistema. La fase del crollo del regime, della Liberazione e poi dell’amministrazione straordinaria da parte delle Forze alleate fu vissuta con l’idea che i giochi erano ancora tutti da fare. Le Sinistre - il Pci in particolare, legato a un patto di unità d’azione con il Psi - pensavano di poter essere loro a guidare il processo di rinnovamento, con un progetto basato sulla mobilitazione delle masse popolari che in esse si riconoscevano: li attraeva il modello di società realizzato in Urss.

De Gasperi invece, osservava la congiuntura internazionale - la conferenza di Yalta era già intervenuta - intuendo che l’assunzione di un ruolo di direzione del governo avrebbe costituito un capitale di credibilità: rifiutava, per il futuro, l’orizzonte della rivoluzione, puntando, invece, all’inserimento dell’Italia nell’ambito delle democrazie.

I primi governi De Gasperi chiusero la pesante vicenda del Trattato di pace, scommettendo sulla capacità della Repubblica di riconquistare un ruolo nella comunità internazionale; difesero i confini al Nord ed anzi, con il patto con l’austriaco Gruber posero le premesse per una autonomia peculiare, allora unica in Europa, che andava oltre le frontiere, mentre non si riuscì a risolvere la questione, dolorosa, del confine orientale.

Con il rigore dei conti, l’apertura dei mercati, venne favorita la ripresa economica e salvata la lira. Pilotando con prudenza l’uscita del Paese dall’emergenza salvarono, in sostanza, l’Italia. Quando nel dicembre del 1945 cadde il governo Parri, si aprì una stagione verso la progressiva normalizzazione della vita democratica, con equilibri destinati a mutare. De Gasperi avrebbe formato l’ultimo governo del Regno d’Italia - durato sino al referendum istituzionale -, con il consenso unanime dei sei partiti del CLN.

Di lì a poco si avviava un momento di aspra chiarificazione, con crisi e scissioni, protagonisti Saragat tra i socialisti, La Malfa nel Partito d’Azione. Il primo governo della Repubblica (secondo guidato da De Gasperi), sarebbe stato un quadripartito Dc-Pci-Psiup-Pri. La visione degasperiana della nazione italiana scontava ogni illusione. Partiva dal riconoscimento della sconfitta e dalla crisi morale del Paese.

Prendeva atto che la collocazione dell’Italia alla frontiera tra i due blocchi, con la presenza del Vaticano da un lato e del più grande Partito comunista europeo dall’altro, sollecitava scelte inedite. La Dc era nata fuori dalla Chiesa ma De Gasperi riuscì a egemonizzarne la influenza senza esserne succube. Non fu mai “uomo del Vaticano”. Consapevole del delicato rapporto tra Stato e Chiesa generato dai Patti lateranensi del 1929, la sua figura si avvalse di una vasta rete di amicizie di cui si fece garante e federatore.

Mons. Montini, futuro Paolo VI. Richiamando Dominique Durand, potremmo osservare che Pio XII e De Gasperi erano portatori di sensibilità diverse. Al Pontefice erano naturalmente estranei il funzionamento di una società pluralista, la fatica dell’esercizio democratico. Un modello di democrazia partecipata, come quella di cui l’Italia ha goduto per mezzo secolo, è sicuramente debitore dell’azione della Dc, che saldò in modo indissolubile il mondo cattolico - e non solo - ai valori della democrazia, del pluralismo.

Paradossalmente furono i partiti di ispirazione democratico-cristiana in Europa a infrangere l’antico mito dell’alleanza tra trono e altare. Perchè - lo troviamo in Adenauer - testimonianza religiosa cristiana e Weltanschaung (visione del mondo) cristiana sono separati. La fede è motivo di ispirazione, “fonte interiore dell’agire”.

È noto che in Vaticano - il cosiddetto “partito romano” in particolare - non esprimeva un giudizio univoco sulla scelta di puntare su un’unica opzione per la difesa della cristianità in 6 Italia. Al cuore era sempre la questione delle garanzie su cui la Chiesa avrebbe potuto contare nel nuovo ordinamento. Altre forze erano in gioco - sia pure dal destino effimero - come la Sinistra Cristiana di Adriano Ossicini e Franco Rodano e i Cristiano Sociali di Gerardo Bruni.

Leader che, senza clemenza, padre Brucculeri avrebbe definito sulla Civiltà Cattolica del giugno 1946: “generali dalle grandi ispirazioni, dalle rette intenzioni, ma senza gran seguito”. Usando un linguaggio contemporaneo, si potrebbe dire che De Gasperi si sforzò di tradurre il prepolitico dei cattolici nel politico, portando a fattor comune del partito le radici del cattolicesimo sociale unite al nuovo metodo democratico. Il disegno degasperiano appariva una piattaforma aperta a più sensibilità del campo democratico.

La scommessa di De Gasperi era grande: non poteva sapere in anticipo quale effetto attrattivo avrebbe prodotto la proposta della Democrazia cristiana su quella vasta parte di elettorato moderato e laico disposto a sposare la causa democratica e, tuttavia, non appartenente alla tradizione propria al cattolicesimo.

Fu nell’agosto 1944 che - pronubo l’ing. Oscar Sinigaglia - l’interrogativo circa la natura di un nuovo partito moderato si pose in un dialogo tra De Gasperi e Vittorio Emanuele Orlando. Si trattava essenzialmente di scegliere se raccogliere una concentrazione genericamente “centrista” che unisse cattolici e liberali con l’obiettivo di creare “una grande forza nazionale argine al pericolo proveniente dai partiti estremi”, oppure avere protagonista un partito che facesse proprio un pensiero ispirato alla dottrina sociale cristiana e all’umanesimo che ne derivava.

A prevalere fu questa seconda ipotesi. La prima non si concretizzò: era gravata dal difetto di guardare al divenire della storia attraverso lo specchietto retrovisore. La Resistenza, la partecipazione popolare dei partiti di massa, l’onore nazionale difeso dalle Forze Armate con gli internati militari, il Corpo italiano di Liberazione, i Fronti clandestini delle diverse Armi, mostrarono l’inattualità di una impostazione che ne prescindesse: il vecchio gruppo dirigente liberale, i tecnici che avevano operato durante il fascismo, appaiono fuori gioco.

Potremmo congetturare, arditamente, che quello che accadde fu una sorta di inversione del rapporto di Giolitti con l’elettorato cattolico di inizio Novecento: sono ora i cattolicodemocratici a guidare la costruzione di un blocco elettorale e sociale a difesa dei valori liberali e democratici, per dare sostanza alla Repubblica.

Quanto l’imporsi della Dc suscitò sorpresa nell’opinione colta, tanto la figura di De Gasperi si impose naturalmente come leader nazionale. Che fosse un leader se ne era accorto a suo tempo Piero Gobetti, il martire liberale. Scrivendo sull’ultimo congresso del Partito popolare, nel 1925, il giovane torinese riconobbe che c’era in De Gasperi «un singolare equilibrio misuratore» De Gasperi ebbe, in effetti, la capacità di scandire i tempi, di mettere ordine nelle idee e tra le persone. Rispetto agli esponenti dell’antico liberalismo e agli uomini dell’intransigentismo resistenziale, De Gasperi apparve subito allo stesso Togliatti – rientrato in Italia dalla Russia solo nel 1944 – l’avversario giusto per accreditare anche il Partito comunista come un partito «nazionale».

L’investitura degasperiana fu possibile per il fatto che De Gasperi, fin dai due governi di Ivanoe Bonomi, aveva coltivato la convergenza con le altre forze politiche intorno ad alcuni punti fermi: l’antifascismo, la Repubblica e l’impegno per la Costituzione. De Gasperi, il quale, come ha ricordato la figlia Lia, ha convintamente votato per la Repubblica, si batté per trasformare l’afascismo del mondo cattolico in un limpido antifascismo, che forniva sostanza al dovere morale di credenti e non credenti nei confronti del nuovo Stato.

L’antifascismo fu posto da De Gasperi al centro della classe dirigente del nuovo partito. Una «pregiudiziale ricostruttiva»: l’espressione si trova in una lettera del 1943 al brillante economista Sergio Paronetto. Fu De Gasperi che propose il 25 aprile come Festa della Liberazione nazionale. Fu lui che volle che il primo Congresso nazionale della Dc si aprisse a Roma il 25 aprile del 1946.

Non intendeva permettere che la Dc fosse risucchiata in una logica “continuista”, tipica del trasformismo all’italiana. Linea politica del partito e consenso elettorale non potevano confliggere nel giudicare il passato: «Sarebbe grave delitto del governo – ripeté in un discorso alla Camera il 10 giugno 1950 – se non avesse il coraggio di ripetere che gli errori che si son commessi sono dovuti non semplicemente agli uomini del passato, ma anche a teorie, a dottrine che si sono inoculate nelle vene del popolo italiano, in modo da renderlo così facile alla seduzione e alla suggestione.

Questo dovere lo abbiamo, e io dico onestamente: per parte mia che non v’è considerazione elettorale che possa distaccarmi da questo senso morale della storia». Il duro giudizio morale sul recente passato gli consentiva anche di parlare alla Chiesa, compromessa con il fascismo, da una posizione autonoma, senza tuttavia rinunciare a far valere contro il socialcomunismo il confessionalismo di cui in quegli anni il partito era pur intriso. In uno scambio con Stefano Jacini, non ebbe esitazioni a mettere in discussione il ruolo dell’Azione Cattolica quale incubatrice di antifascismo. De Gasperi aveva colto che la dittatura aveva radicalmente trasformato lo Stato e il costume degli italiani.

Se il Partito Popolare Italiano di Sturzo era stato un prodotto della crisi dello Stato liberale, la Dc invece espresse l’ansia di libertà, risposta ad un regime di massa che aveva schiacciato i corpi intermedi e le autonomie. In un discorso torinese del 24 marzo 1946, prima del referendum tra Monarchia e Repubblica, De Gasperi disse: «Il cittadino italiano per venti anni era diventato una figura, un semplice numero nella grande massa.

Era completamente inutile che esso avesse una opinione. Noi, rovesciato il fascismo, abbiamo ridato ad ogni singolo cittadino una personalità umana. […] Qualcuno dirà: ma non avete addossato un peso troppo grave sulle spalle del cittadino italiano? Che cosa potrà fare, sapere, come potrà decidere? Amici miei […] quando si tratta di decidere quelli che siamo o dobbiamo divenire, quando si tratta di decidere della nostra sorte, siamo sempre noi personalmente che dobbiamo decidere”.

De Gasperi era riferimento del partito anche quando era assorbito da compiti di governo. Della Dc era stato il primo e maggiore ideologo. La dimensione intellettuale del suo pensiero politico è profonda. Negli anni dell’esilio nelle sale affrescate della Biblioteca vaticana non aveva smesso di studiare. Tra il 1928 e il 1940 pubblicò vari saggi sulla dottrina sociale della Chiesa e sulle esperienze, anche fallimentari, dei partiti europei di ispirazione cristiana. Si può dire che ai partiti novecenteschi europei espressione del mondo cristiano dell’anteguerra, in Italia come in Germania, in Francia, in Austria, in Belgio, nei Paesi Bassi, fu offerta una seconda occasione nel 1945 e che questa non andò delusa.

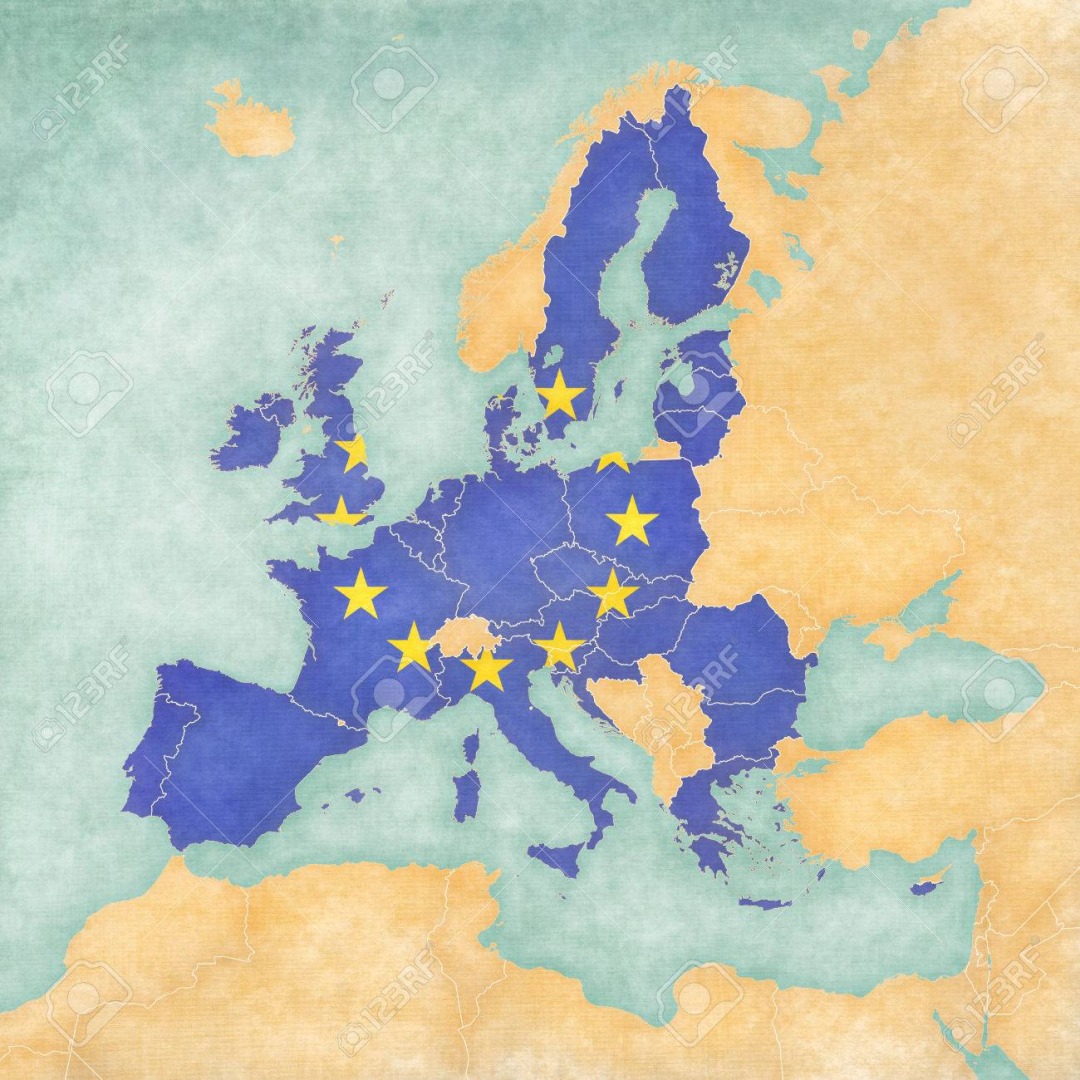

Etienne Borne, filosofo, tra i fondatori del Movimento Repubblicano Popolare francese, in un suo omaggio a De Gasperi scrisse: “il sogno europeo è il contributo della politica democristiana a questo secolo”. Se a muovere il processo era stato un profondo afflato universalista incentrato sul valore della pace, fu dall’incontro con le istituzioni liberali che venne un portato umanistico di grande spessore di cui recano segno le Costituzioni del secondo dopoguerra e la costruzione dell’unità europea.

Fa riflettere che nei principali Paesi sconfitti - Italia e Germania - si debba a due partiti di ispirazione cristiana il consolidamento della democrazia, con in più la sfida, nel Paese mediterraneo, rappresentata dalla presenza del più importante Partito comunista dell’occidente. Le riflessioni di De Gasperi divennero di senso comune a partire dal 1946 e furono ripubblicate nel 1953 sotto il titolo esemplare di Studi e appelli della lunga vigilia. Possedeva una speciale capacità nel tradurre il suo pensiero in principi e in formule chiaramente orientate all’impegno personale e collettivo: libertà a tutti i livelli, autonomia delle comunità, giustizia per il popolo, rispetto per la Chiesa e fiducia nel metodo democratico, al quale i cattolici dovevano accostarsi con autentica partecipazione spirituale. In due scritti, nel ‘32 e in tedesco nel ‘34, si era confrontato con un testo importante quale la Storia d’Europa di Benedetto Croce, contestando l’affermazione del filosofo che l’avversario più pericoloso del liberalismo fosse il cattolicesimo.

De Gasperi ribatteva che i cattolici avevano contribuito all’affermazione delle libertà personali contro lo statalismo e contro l’utopismo rivoluzionario e che anche fra loro si potevano distinguere due correnti, quella reazionaria e pessimistica e quella ottimistica e aperturista, alla quale si iscriveva.

De Gasperi nutriva una ostinata fiducia nelle istituzioni parlamentari, cui probabilmente non era estranea l’esperienza aventiniana. Se per i comunisti la dialettica parlamentare si esauriva nella trasmissione della volontà del partito, per il leader trentino era, invece, occasione di confronto autentico, anche per costruire solidarietà variabili sulle principali questioni politiche.

Non la semplice registrazione di rapporti di forza. Il Parlamento per De Gasperi era il termometro della salute politica del paese. Più volte De Gasperi dovette ricordare anche ai suoi che, cito, «un parlamento organo di partito muore». È noto che Giuseppe Dossetti, sostenitore di un’alternativa rispetto a De Gasperi, immaginava il partito come portatore di una visione da introdurre progressivamente negli ordinamenti dello Stato, agente di una palingenesi cristiana.

Tesi che si sviluppò in particolare nella prima legislatura tra il 1948 e il 1953 quando la Dc, al culmine del suo successo, si confrontò davvero con l’idea che le appartenesse il compito di cambiare radicalmente la società. Ed ecco allora che ai parlamentari si rischiava di guardare come a una semplice cinghia di trasmissione del partito, “mediatore permanente tra Parlamento e popolo”.

La scelta di De Gasperi di avere coalizioni di governo corrispondeva a motivazioni strategiche: associare in una democrazia ancora giovane il maggior numero di forze politiche alla piattaforma di governo, evitando anche rendite di posizione a liste di partiti comodamente all’opposizione senza una ragione fondata; la seconda evitare che il proprio partito potesse sovrastimare il proprio ruolo.

Come ci ricorda Giuseppe Matulli nel suo volume su De Gasperi, il leader democristiano, all’indomani dei risultati del 18 aprile, traccia l’indirizzo che seguirà: “noi serviremo la nazione senza mire egoistiche di partito, sul terreno della libertà e con la collaborazione delle forze confluenti verso l’indipendenza, la pace e la cooperazione dei popoli liberi. Su tale base noi costruiamo le riforme sociali”.

Notiamo l’uso dell’espressione “popoli liberi”: diverrà poi di uso comune con quella di “mondo libero”, in contrapposizione ai Paesi racchiusi dalla “Cortina di ferro”. La formula politica del centrismo faceva della Dc un partito catalizzatore, legittimato alla continuità dello Stato italiano, nel cambio rappresentato dalla Repubblica, raccordato alla tradizione politica risorgimentale e liberale. Al centro di un suo piccolo sistema solare la Dc poteva guardare a sinistra – progettare e realizzare riforme sociali – garantendo contemporaneamente il sistema istituzionale con le forze al governo. Del resto De Gasperi, sino alla primavera del 1947 aveva gestito governi con le sinistre antifasciste non soltanto come necessità per il Paese ma anche come opportunità per la Dc di dimostrarsi partito aperto, non settario, popolare. Aveva, come scritto nel programma della Dc del 1944, la consapevolezza che il suo partito non aveva pretese ideologiche totalizzanti, non pretendeva di creare l’uomo nuovo. «Il nostro movimento politico – scriveva – è consapevole dei suoi limiti».

Il suo capolavoro ideologico fu di inserire tutte le grandi scelte economiche e diplomatiche nel solco di un anticomunismo democratico, che rappresentava la risposta che lo Stato offriva contro ogni tentazione rivoluzionaria. La democrazia e la sua difesa, attraverso anche la vocazione riformista del cattolicesimo sociale, erano, per lui, l’antidoto contro questo rischio. Agli inizi degli anni Cinquanta la situazione internazionale e la situazione politico-sociale preoccupano.

La guerra di Corea del 1950, il primo importante conflitto dopo Yalta e il congelamento in blocchi del mondo, rappresentarono un segnale importante per De Gasperi. Contemporaneamente, alcune grandi riforme accendevano la lotta politica: la riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno, la legge speciale per i Sassi di Matera, il Piano casa, le Partecipazioni statali, fra esse.

Si fa strada, sull’esempio del dibattito che aveva accompagnato il varo della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, la questione della “democrazia protetta”, cioè degli strumenti necessari alle democrazie per difendersi dai nemici interni. È tema non assente nel dibattito contemporaneo europeo. All’uomo di Pieve Tesino non sfugge che “la storia dimostra che nessuna precauzione di ordine costituzionale potrebbe impedire l’avvento della tirannide se una attiva coscienza democratica non è operante nel popolo” come aveva osservato nella sua lezione alle citate “Grandes Conférences Catholiques” di Bruxelles.

Sono espressioni che sono riecheggiate nel richiamo del Presidente Mattarella alla 50° Settimana sociale dei cattolici, a Trieste, ove ha esortato a non arrendersi a una democrazia a “bassa intensità”, perché la democrazia vive di partecipazione dei cittadini. La contesa politica vide l’accusa, tuttavia, che la preoccupazione degasperiana nascondesse in verità l’obiettivo di misure di contenimento del ruolo delle opposizioni, mortificando il sistema di libertà costruito nei primi anni della Repubblica. Se nessuno metteva davvero in discussione la vocazione antifascista di De Gasperi e della Dc, a sinistra si manifestavano preoccupazioni per quella che si indicava come degenerazione verso una linea complessivamente anti-totalitaria.

È un percepito che ritroveremo nelle polemiche che furono indirizzate alla Dc degli anni ‘70, impegnata sul fronte della lotta a due estremismi. Ma niente era meno veritiero. Era il momento del dibattito sulla cosiddetta “legge Scelba” sulla attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, relativa al divieto di riorganizzazione del partito fascista. Al leader trentino appartiene la convinzione - sarà una costante l’affermazione dello stretto rapporto esistente tra scelte di politica estera e scelte di politica interna - che il destino dello sviluppo democratico nei Paesi europei dipende dalla capacità di costruire una pace vera.

È il senso del suo discorso alla Lancaster House di Londra, nel settembre del 1945, da Ministro degli affari esteri: “L’avvenire d’Italia, il destino del suo sviluppo democratico dipende dal nuovo ordinamento che, nei trattati di pace, si darà il mondo. Noi siamo impegnati a sradicare il fascismo affinché più non risorga e tale è il nostro volere, ma la nostra opera sarebbe vana se il mondo si ricostruisse sui principi di forza…una nuova ondata di egoismi nazionali…si rivolterebbe sul mondo…noi siamo per una collaborazione europea, ma bisogna che questa si fondi su una politica ricostruttiva e di ampio orizzonte”.

De Gasperi, in una intervista al “Messaggero” del 9 luglio 1952, chiarisce il suo pensiero sulla questione della “democrazia protetta”. Afferma di essere per lo “Stato forte”, nel senso di uno Stato “ove si rispetta e si fa rispettare la legge”. Aggiunge: “E’ fatale che uno Stato moderno debba vedere più da vicino di quello che fosse stato necessario vedere nel passato, il problema della difesa del regime democratico e delle libertà fondamentali. Tutto ciò vuol dire applicare la Costituzione, vuol dire difenderla contro i pericoli interni che la minacciano”. Non leggi eccezionali, quindi, piuttosto scelte dirette a irrobustire il funzionamento delle istituzioni repubblicane. Si inserisce in questo ambito il proposito di favorire la governabilità attraverso una riforma elettorale che attribuisse, a chi avesse già raggiunto la maggioranza assoluta del 50%+1 dei voti, un premio che, nella fattispecie, raggiungeva il 65% dei seggi, con un ovvio incentivo all’apparentamento in coalizioni.

L’approvazione della nuova legge elettorale scatenò una violenta campagna delle opposizioni che la definirono «legge truffa», non avendo a mente, probabilmente, la legge Acerbo applicata nelle elezioni del 1924 che attribuiva i 2/3 dei seggi alla lista che avesse conseguito almeno il 25% dei voti, dunque a una minoranza degli italiani. Come noto “il premio” non scattò nelle elezioni parlamentari del 1953, segno ulteriore che si stava consumando l’esperienza della coalizione centrista al governo, e anche la vita De Gasperi. Dovette rinunciare a costituire il suo ottavo governo e assunse, invece, la segreteria del partito, con una votazione non entusiasmante: 49 voti a favore, 20 le schede bianche. Finiva la continuità di coalizione che aveva favorito il consolidamento e la crescita dell’Italia. Seguirono il breve monocolore Dc guidato da Pella dopo la rinuncia di Piccioni; poi l’insuccesso di Fanfani, e i governi centristi organici di Scelba e Segni.

Nuovi gruppi organizzati occupavano intanto la scena democristiana, si apriva la stagione di Iniziativa Democratica. Il vero tema soggiacente era quello della successione a De Gasperi che, secondo la testimonianza di Mariano Rumor, riteneva ormai suo compito traghettare la dirigenza del partito verso una nuova generazione.

Al Congresso di Napoli (giugno 1954), De Gasperi lascia la segreteria a Fanfani, assumendo la presidenza della Dc. In quella sede pronuncia il suo ultimo discorso, con un accorato appello all’unità, condizione per l’autorevolezza del partito. Disse: «L’unità non è una concezione paternalistica e patriarcale ma è una condizione necessaria della funzione propria del partito. Unità, forza, autonomia, capacità di azione, quindi libertà di svolgere un programma significano la stessa cosa. Solo se siamo uniti, siamo forti, se siamo forti siamo liberi di agire, […] Il partito rischia di perdere la fiamma dei suoi ideali né può alimentare le speranze dei giovani; e diventa una macchina elettorale che arrugginisce. Noi siamo già sull’orlo di questo destino». Guida e non capo, De Gasperi esercitò sulla propria comunità una leadership carismatica. Poteva apparire, il suo, un atteggiamento predicatorio ma lo smentì lui stesso. Leggendo i suoi discorsi con attenzione si coglie all’opera una pedagogia politica raffinata.

Parlava da garante del patto stretto con il Paese e con la stessa comunità internazionale, al tempo stesso con sicurezza e umiltà. Celebre è il passaggio del discorso al Congresso provinciale romano il 18 giugno 1945: «Non ci sono uomini straordinari. Vi dirò di più: non ci sono uomini entro il partito e fuori, pari alla grandezza dei problemi che ci stanno di fronte […]. Non c’è nessuno che possegga il talismano per poter risolvere un problema, quando questo si presenta in tutta la sua complessità. Per risolvere questi problemi vi sono vari metodi: quello della forza, quello dell’intrigo, quello dell’onestà, quello della fermezza in una fede sicura. Se io sono qualcosa in questa categoria mi reputo di appartenere alla terza. Sono un uomo che ha l’ambizione di essere onesto. [...] Non voglio fare il predicatore, quello che vale non sono le qualifiche, sono i fatti».

Un “titano modesto” l’ha recentemente definito Marco Follini, per riferirsi alla convinta sobrietà che caratterizzò la leadership degasperiana. È necessario ricordare che nei primi anni il partito era molto più fragile delle organizzazioni, ecclesiali e non, che lo sostenevano. Accanto alla brevità dell’esperienza dei partiti nel dopoguerra, vi era una ragione nutrita di forti convinzioni: la Dc intendeva riflettere la ricca articolazione sociale del Paese, raccordandola ai valori costituzionali e propri, al solidarismo; in secondo luogo non intendeva proporre una visione leninista del rapporto del partito con la società, in omaggio ai temi della sussidiarietà e delle libertà della comunità.

Fu un sistema complesso di associazioni e movimenti riassunto nel fenomeno del collateralismo in termini di reciproco ascolto e collaborazione, in una vasta rete di interessi, fuori e dentro le amministrazioni pubbliche, che il partito al governo poteva tutelare. Dopo la morte di De Gasperi, con la segreteria Fanfani il partito immaginò di vivere di una vita propria, più legata al mondo dei propri soli iscritti. Il collateralismo rappresentò una opportunità di rappresentanza della società reale: quando la Dc, a sua volta, degenerò in forme di occupazione dello Stato venne meno la ragione autentica e il rapporto tra movimenti e partito si fece problematico. De Gasperi nella selezione e nell’utilizzo delle persone teneva distinti partito e governo. Il partito avrebbe premiato, nelle liste elettorali, il merito di chi si impegnava sul campo, mentre per la composizione del governo doveva valere la competenza degli uomini. L’idea che il modello preferito di governo fosse per De Gasperi quello britannico del Gabinetto del Primo ministro è tuttavia insussistente. Per ragioni di principio e di fatto. La sua non era una visione dirigistica della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni.

Poi, le decisioni politiche trovavano naturalmente negli organi di partito il luogo della loro elaborazione e confronto. Piazza del Gesù a Roma divenne un luogo noto a tutti gli italiani. De Gasperi chiedeva lealtà ai ministri. Aldisio, Campilli, Gonella, Marazza, Mattarella, Pella, Piccioni, Segni, Spataro, Scelba, Togni, Tupini, Vanoni erano figure capaci di reggere l’urto dei problemi della comunità ma impegnate nel partito.

Non apparteneva a De Gasperi il ghettizzare qualcuno, di qui il suo costante invito all’unità. Intorno a lui si riunivano spontaneamente coloro che esprimevano tendenze moderate e liberali, mentre sorsero i primi gruppi di critica e contestazione, collocati a sinistra, dotati di forte capacità di proposta. Accanto alla tradizionale posizione gronchiana raccolta intorno alla rivista «Politica sociale» che insisteva per una unità d’azione con i socialisti in funzione anticomunista, si distingueva il gruppo dei cosiddetti professorini, con Giuseppe Dossetti, Lazzati, La Pira, Fanfani, con il periodico «Cronache sociali». Vi era poi il Movimento Giovanile DC, con la rivista “Per l’Azione”, dossettiani eppure poi prodighi di riconoscimenti verso l’opera di De Gasperi. Esemplari gli articoli del 1952 di Bartolo Ciccardini, nel più noto dei quali, intitolato “Conservare lo Stato per la rivoluzione” troviamo frasi come, cito: “De Gasperi conserva le condizioni per operare il rinnovamento in Italia, per questo siamo per De Gasperi. Potremmo dire, cioè, che solo De Gasperi ci permette di essere giovani”. Le riforme e la politica estera erano fra gli argomenti divisivi.

Agli inizi del 1949 in occasione del voto sulla partecipazione dell’Italia all’Alleanza atlantica emersero contrapposizioni nel partito. In questa vicenda, De Gasperi giocò ancora una volta una partita che andava ben oltre la Dc. Le posizioni terzaforziste di Dossetti e di altri esponenti, largamente diffuse nel mondo cattolico e nel partito, erano confortate, se non sostenute, da ambienti della Segreteria di Stato vaticana. Il rapporto tra De Gasperi e Dossetti è stato già indagato in questa sede e non mi soffermerò. L’esponente reggiano era stato vicesegretario politico della Dc nel 1945-46 e poi nel 1950- 51, ma si era dimesso in entrambi i casi in polemica con la maggioranza del partito. Le perplessità prevalevano e De Gasperi, ancora una volta, avrebbe, quasi in solitaria, scelto la strada che avrebbe poi fatto parte, in questi quasi ottant’anni di Repubblica, della Costituzione materiale del Paese: la solidarietà euro-atlantica.

L’ipotesi della “terza via”, del non allineamento tra i blocchi non sarebbe prevalsa. La formula avrebbe caratterizzato, invece, nei decenni successivi, la presenza dei partiti democraticicristiani in America Latina, con Eduardo Frei Montalva e Radomiro Tomic in Cile, Rafael Caldera in Venezuela, Napoleone Duarte in Salvador, Osvaldo Hurtado in Ecuador, Vinicio Cerezo in Guatemala. De Gasperi puntò, invece, sulla alleanza con forze in grado di coniugare libertà politiche, libertà economiche, con le istanze sociali di cui la Dc si faceva portatrice e promotrice. Nel Congresso nazionale Dc del 1949 di Venezia De Gasperi accettò la sfida di accelerare sulle riforme e nel 1950 costituì il suo sesto governo escludendo i liberali che, con Villabruna se ne dolsero, auspicando che venissero gettate le basi per la formazione nel Paese di una alternativa al dilemma “o Dc o comunismo”. De Gasperi navigava tra le secche di un partito che si gonfiava e che stava rivelandosi anche sociologicamente molto complesso.

La Dc dei primi anni Cinquanta, nel pieno del successo elettorale, era alla ricerca di una missione che andasse oltre la affermazione della democrazia in Italia. Operazione che De Gasperi aveva compiuto con maestria, conquistando l’opinione di settori e ceti, che erano stati tra i silenti sostenitori del regime fascista, all’ordine democratico. La recrudescenza della Guerra fredda imponeva lucidità. La Repubblica non aderisce al Patto di Dunquerque (marzo 1947), poi di Bruxelles con cui Regno Unito e Francia ripetono il vecchio schema delle alleanze precedenti la Seconda guerra mondiale, in attesa delle elezioni politiche. Sarà con la prevalenza della Dc il 18 aprile che si chiarirà la collocazione internazionale dell’Italia. Leggiamo, per un attimo, dal discorso di De Gasperi alla Conferenza dei leader della Nato del 1951 a Ottawa: “Quale rappresentante di un paese situato nella zona immediata del pericolo e che, anche se l’aiuto esterno potesse rimediare in parte alle debolezze della sua struttura economica troverebbe comunque dei limiti artificialmente creati dalle restrizioni del trattato di pace, sono naturalmente disposto più di altri ad ammettere l’insufficienza dei mezzi di difesa dell’Europa occidentale rispetto ai programmi previsti come necessari dagli esperti. Vorrei anche sottolineare…(come) attraverso la collaborazione dei paesi liberi il Patto atlantico… ha avuto il risultato di sollecitare, incoraggiare, rendere possibile la resistenza sul fronte interno, e di stabilire un fronte difensivo della democrazia…Non è certamente necessario ricordare qui che coloro che hanno formulato l’art. 2 del Patto atlantico avevano ben chiari i due aspetti della minaccia bolscevica: l’invasione armata attraverso le frontiere e il rovesciamento delle libere istituzioni dall’interno. La difesa contro l’aggressione armata è diventata, nel Patto atlantico, una responsabilità condivisa della sicurezza comune, mentre la difesa contro l’erosione interiore resta responsabilità immediata di ogni governo libero; ma il patto prevede che le nazioni associate seguano una politica generale per lo sviluppo della democrazia attraverso la cooperazione internazionale oltre che attraverso uno sforzo comune verso la giustizia sociale”.

L’Europa come soggetto politico autonomo si presentò quindi come urgenza al leader democristiano quando constatò che il quadro internazionale si irrigidiva, che in Francia i governi della Quarta repubblica erano sempre più fragili, che l’Inghilterra giocava una partita avulsa dal destino dell’Europa continentale. Intuì che nel quadro internazionale dominato dalla Guerra fredda si poneva il problema dell’autonomia strategica europea. Capiva che negli Stati Uniti si riaffacciava lo spirito isolazionista e che gli americani spingevano per un maggior impegno degli europei alla politica di difesa e che l’Europa non poteva permettersi di dipendere totalmente da loro.

Sembrano questioni attuali. Traggo dall’imponente opera dell’epistolario digitale di De Gasperi, intrapresa con coraggio da questa Fondazione trentina, una lettera di grande interesse. Scrive De Gasperi il 30 luglio 1950 al ministro degli esteri, Carlo Sforza, in partenza per una riunione del Consiglio d’Europa: “converrebbe trovare una formula che mettendo fuori dubbio la nostra lealtà atlantica potesse esprimere una concezione attiva europea”.

E fu la proposta della CED, comunità europea di difesa, alla quale non fu estranea l’influenza di Altiero Spinelli e del gruppo federalista. In parallelo con la creazione della CECA, Comunità europea del carbone e dell’acciaio, i 6 Paesi (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi) avrebbero dovuto dar vita a un’assemblea per la gestione di un esercito integrato. Il progetto naufragò per il voto contrario espresso, due settimane dopo la morte di De Gasperi, all’Assemblea nazionale francese da gollisti, socialisti e comunisti. Mentre gli altri quattro contraenti ratificarono il trattato, questo non venne mai sottoposto al Parlamento italiano.

Ma il seme gettato nel campo d’Europa avrebbe fruttificato, tanto che il leader trentino è annoverato tra i suoi padri. De Gasperi si trovò ad affrontare un mondo in cui l’incendio del Secondo conflitto era appena cessato. Oggi l’incendio divampa. I nodi della storia lasciati insoluti hanno la brutta abitudine di ripresentarsi. Dopo la sua morte Alcide De Gasperi rimase un’icona per il partito, ma la riflessione sulla sua opera tardò. Aldo Moro, a sua volta leader della Dc, prendendo spunto dal dibattito sulla proposta politica di De Gasperi suscitato dal libro di uno storico rigoroso quale fu Pietro Scoppola - primo relatore nella serie di queste Lezioni - si riaccostò con sguardo nuovo alla figura dello statista sotto la cui guida aveva iniziato la sua progressiva ascesa politica.

Sintetizzò in questo modo su “Il Popolo”, nel 1977, quello che definì «il metodo degasperiano»: «grande fermezza dei principi insieme ad un’intelligente duttilità. Nell’azione politica, l’invito a considerare la democrazia non solo come intangibile patrimonio del nostro vivere, ma anche come un fatto morale, uno straordinario esempio di coerenza interiore, di larghezza di vedute ed apertura di dialogo, l’insegnamento di una sapiente commistione di coraggio, di prudenza, rigore, accorto calcolo politico e soprattutto di una grande serietà».

Le qualità di un fondatore.