di Tommaso Stenico

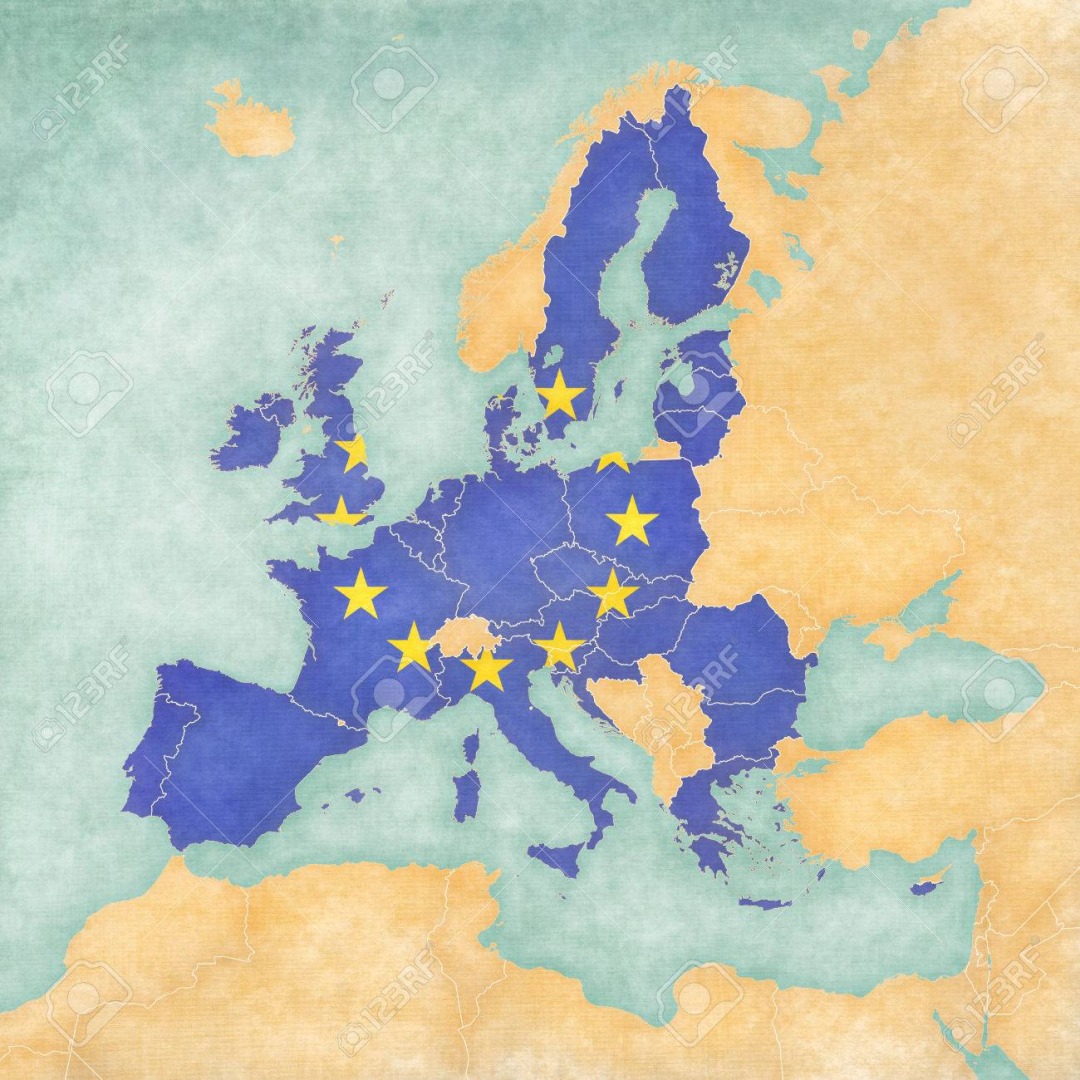

Il 1° agosto 1975, 35 stati europei, insieme agli Stati Uniti e al Canada, si impegnarono a rispettare la sovranità, l'inviolabilità dei confini e i diritti umani firmando i Principi di Helsinki nella capitale finlandese. Si impegnarono a rispettare i confini degli altri stati, a non interferire nei loro affari interni, a risolvere pacificamente le controversie, a cooperare economicamente e a proteggere i diritti umani.

Animati dal desiderio di garantire la sicurezza nel contesto della guerra fredda, 35 Paesi inaugurarono una nuova stagione geopolitica, favorendo un riavvicinamento tra Est e Ovest.

Quell’evento segnò anche un rinnovato interesse per i diritti umani, con particolare attenzione alla libertà religiosa considerata come uno dei fondamenti dell’allora nascente architettura di cooperazione da «Vancouver a Vladivostok».

La partecipazione attiva della Santa Sede alla Conferenza di Helsinki – rappresentata dall’Arcivescovo Agostino Casaroli – contribuì a favorire l’impegno politico e morale per la pace. Oggi, più che mai, è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki: perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti.

Da quell’Atto nacque un processo che, nel tempo, si trasformò in istituzione: la CSCE divenne OSCE nel 1995, assumendo un ruolo permanente nel panorama della sicurezza europea. L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa oggi riunisce 57 Stati e opera su tre pilastri: politico-militare, economico-ambientale e umano. Il suo mandato spazia dal controllo degli armamenti alla promozione dei diritti umani, dalla prevenzione dei conflitti all’osservazione elettorale.

Non è un organismo con poteri vincolanti, ma un foro di dialogo e mediazione, capace di intervenire nei momenti di crisi e di accompagnare i processi di pace.

Cinquant’anni dopo, la Carta del 1975 appare tanto ambiziosa quanto fragile, schiacciata da conflitti irrisolti, revisionismi territoriali e nuove forme di guerra. Eppure, in questo anniversario, tornano parole che sanno di rilancio. “Siamo chiamati a reinventare Helsinki,” ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella, “non come riproposizione del passato, ma come progetto per una nuova architettura della pace.”

A fargli eco, il Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin ha sottolineato che “una nuova Helsinki è possibile, se torniamo a credere nel diritto come ponte e non come barriera”.

Le celebrazioni di quest’estate 2025, che coincidono con il Giubileo della Chiesa cattolica – il cui motto è Peregrinantes in Spem, “Pellegrini di speranza” – offrono un’occasione unica per riflettere sul significato della pace e della speranza nel mondo contemporaneo.

L’attuale ambasciatore di Finlandia in Italia, Matti Lassila, sottolinea che “grazie alla sua posizione neutrale in quel periodo, la Finlandia ha sempre agito nel corso degli anni per promuovere la distensione tra i blocchi e il Presidente Kekkonen fu molto attivo su questo obiettivo… quindi l’Atto finale della CSCE è stato davvero un successo di quegli sforzi e la Finlandia venne riconosciuta a livello internazionale come Paese costruttore di pace”.

Le commemorazioni, riassunte in Helsinki +50, in programma nella capitale finlandese, includono tavole rotonde, mostre storiche e riflessioni condivise fra giovani di oggi e testimoni dell’epoca.

Si respira la consapevolezza di una memoria da riattivare, non da custodire in teche di vetro.

Forse l’eredità più vera dell’Atto di Helsinki sta proprio nella sua incompiutezza: nel ricordare che la pace non è un documento da firmare, ma una pratica da rinnovare. E che il dialogo, non è debolezza, ma intelligenza della complessità.